Родившийся в Славянске полковник авиационных войск Петр Иванович Таранов-Белозеров служил командиром боевого дирижабля и имел отношение к становлению армии Украинской державы.

Совсем недавно членам клуба «Краевед» удалось обнаружить информацию, о которой прежде никто из историков и краеведов Краматорска не только не знал, но даже не предполагал. Информация была потрясающая. Она касалась представителя рода дворян Тарановых-Белозеровых, чьи имена навсегда вписаны в предысторию нашего города.

Неожиданное открытие

Все началось с того, что где-то в глубинах интернета было найдено одно-единственное лаконичное упоминание. Источник гласил: некий полковник Петр Таранов-Белозеров являлся командиром Одесского воздухоплавательного парка, входившего в воздухоплавательные части армии Украинской державы. Сведение было датировано 1 ноября 1918 года.

Это была маленькая, но настоящая сенсация. Оказывается, обладатель фамилии, прекрасно известной краматорским краеведам, вот таким неожиданном образом «отметился» в отечественной истории периода Украинской Народной Республики. Обнаруживший этот факт имел все основания, чтобы, подражая Архимеду, воскликнуть: «Эврика!»

По данным историков, в конце 1917 года в составе управы Воздушного флота УНР была создана инспекция воздухоплавания. Инспектору воздухоплавания УНР подчинялись инспекторы воздухоплавания Киевского и Одесского районов, 4 научно-кадровых воздухоплавательных отряда и 2 воздухоплавательных парка. Эти части УНР (впоследствии - Украинской Державы) были организованы на базе остатков воздухоплавательных частей старой русской армии путем демобилизации на территории Украины.

Как мы теперь уже знаем, в состав воздухоплавательных частей армии Украинской державы входил и Одесский воздухоплавательный парк, которым командовал полковник Петр Таранов-Белозеров. Личный состав парка включал 13 старшин, 3 чиновников и 18 казаков.

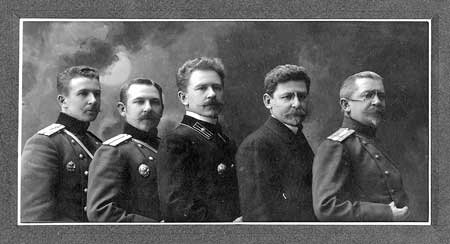

Семья дворян Тарановых-Белозеровых в Харькове. Петр Иванович - четветый в верхнем ряду

Полученные сведения дали повод для новых поисков. Прежде всего, необходимо было попытаться найти послужной список полковника Таранова-Белозерова. Понятно, что искать его в архивах нашей страны было бессмысленно: вся информация о воздухоплавателях царской России хранится в Москве. Туда теперь не добраться. Можно было опустить руки или отложить поиски до лучших времен, но…

Как нередко это бывает, выручила «мировая паутина». Выяснилось, например, что до призыва на службу в украинский воздухоплавательный парк Таранов-Белозеров служил командиром русского боевого дирижабля. Это обстоятельство позволило изменить направление поисков. В результате, в Сети были обнаружены вполне заслуживающие доверия источники, позволившие пролить свет на отдельные эпизоды военной карьеры воздухоплавателя.

Военная карьера

Петру Таранову-Белозерову суждено было стать участником русско-японской войны 1904-1905 годов.

26 июня 1904 года последовал Высочайший приказ императора Николая II о формировании Восточно-Сибирскоого полевого воздухоплавательного батальона и отправке его на Дальний Восток в распоряжение наместника его величества. Батальону предстояло участвовать в боевых действиях с противником.

Первый слева – Петр Иванович Таранов-Белозеров

Во исполнение воли императора 20 июля военный министр генерал-адъютант Сахаров издал соответствующий приказ по военному ведомству. Этот документ предписывал подчиненным сформировать батальон в крепости Варшава под наблюдением начальника инженеров Варшавской крепости. В числе прочих тогда в Царство Польское прибыл и офицер российской армии Таранов-Белозеров. После формирования батальон убыл к месту своего назначения – город Харбин. Батальон состоял из двух рот. Командовать батальоном назначили А. М. Кованько. В состав батальона был включен и подпоручик Петр Таранов-Белозеров.

Благодаря опубликованному журналу военных действий 1-й и 2-й рот 1-го Восточно-Сибирского воздухоплавательного батальона стали известны некоторые подробности участия в военных операциях на воздушном шаре лично поручика Таранова-Белозерова.

Так, в военном журнале читаем запись от 7 января 1905 года:

«Вторая рота выступила к дер. Гжоуваньпу с поднятым шаром после обеда. В 3 часа рота прибыла к деревне. Шар был выпущен до высоты 500 метров. В корзинке шара поместились поручик Таранов-Белозеров и подпоручик Вегенер.

Через несколько минут с шара была брошена записка с известием, что японская артиллерия из Сандепу выезжает на позицию. Вскоре после этого японская артиллерия открыла шрапнельный огонь по шару. Командир роты капитан князь Баратов принял непосредственное начальство над лебедкой, стал производить маневрирование, чем страшно затруднял пристрелку. Видя, что вилка прицеливания сильно уменьшилась, капитан князь Баратов … вывел шар из сферы огня.

Неприятель, видя удаление шара, стал стрелять шимозными снарядами с целью подбить лебедку, но без результата. Потерь не было, хотя неприятелем выпущено около 30 снарядов. Наблюдателями сняты подробные кроки дер. Сандепу и близлежащей д. Баотайцзы. Копии с этих кроков отосланы в штаб 2 армии. По личному приказанию инспектора инженеров 2 армии за это дело представлено к награждению знаками отличия военного ордена 11 человек».

Запись от 14 августа того же года зафиксировала еще один из эпизодов военных будней нашего героя: «Подъемы на главной позиции 2-й армии у дер. Чудягоу. Цель наблюдения - за падением снарядов при опытной стрельбе из гаубиц. Начало подъемов в 10 час. утра. Скорость ветра при первом подъеме 5 м в секунду. Подъемы производились в присутствии командующего армией.

Поднимался по поручению командующего армией командир 16 армейского корпуса генерал-лейтенант Топорнин. При последующих двух подъемах поднимались по очереди два офицера генерального штаба, штаба 10-го корпуса. Во время последнего подъема скорость ветра была более 6 метров, натяжение каната 700 килограмм. Высота подъема 150 метров. Поднимался все три раза поручик Таранов-Белозеров. Подъемы закончились в 1 час дня».

Спустя неделю временный командующий батальоном подполковник Волков свидетельствовал: «21 августа. Утром добывание газа для подполнения. В 7 час. выступили к дер. Яндиуопа для корректирования артиллерийской стрельбы. Корректировали с 12 час. до 1 часа; далее подниматься сделалось невозможным вследствие сильного порывистого ветра и малой подъемной силы газа. При подъемах внизу скорость ветра была более 6 метров (без порывов и за гаоляном), натяжение каната более 700 кг. Поднимался, кроме поручиков Нижевского и Таранова-Белозерова, капитан Бредов. Вернулись на бивак в 3.30 дня. Шли против ветра».

О профессионализме и мастерстве боевого офицера Таранова-Белозерова высоко отозвался военный министр генерал от кавалерии В. А. Сухомлинов в сентябре 1910 года.

В приказе по военному ведомству он отмечал:

«Посетив Всероссийский праздник воздухоплавания, устроенный Императорским Всероссийским аэроклубом осенью сего года, я убедился, что все чины воздухоплавательных частей, на коих была возложена обязанность подготовиться к полетам на аэропланах различных систем, отлично выполнили данные им поручения и обнаружили во время полетов большое искусство в управлении ими, лихость и отвагу. Вместе с тем с большим успехом провели свою летнюю практику и наши управляемые аэростаты, столь же блестяще принявшие участие, наряду с военными аэропланами, на Всероссийском празднике воздухоплавания.

От лица службы благодарю …командиров управляемых аэростатов: полковника Нат, подполковника Ковалевского, капитанов Немченко и Голубова, штабс-капитанов Шабского и Таранова-Белозерова, поручика Нижевского, помощников командиров аэростатов, механиков и всех чинов, принимавших участие в подготовительных работах к полетам, в самое короткое время достигнувших столь блестящих результатов, что я отношу к их энергии, настойчивости и любви к делу».

…Потом была Первая мировая война, Февральская революция и отречение царя. Не устояв, Российская империя рухнула. Как все эти годы складывалась судьба воздухоплавателя Таранова-Белозерова, нам еще предстоит когда-нибудь выяснить.

Однако важно было другое: осенью 1918 года полковник уже служил в воздухоплавательной части армии Украинской державы.

Владимир КОЦАРЕНКО, председатель Клуба «Краевед»

Эта статья была опубликована в № 50 "Восточного проекта" от 10.12.2014 г. Продолжение в №51 печатной версии "Восточного проекта"от 17 декабря 2014 г., а также в разделе "Статьи" на сайте после выхода печатного номера.