Сегодня Краматорск – мощный культурный, научный и промышленный центр восточной Украины. Когда-то здесь был привал чумацкого шляха на берегу Торца. Так с чего же все началось?

Земли, где расположен наш город, в 1767 году царское правительство подарило графу Таранову. Со временем здесь возникли небольшие поселения.

Земли, где расположен наш город, в 1767 году царское правительство подарило графу Таранову. Со временем здесь возникли небольшие поселения.

В 60-х годах 19 века через донецкую степь проложили Курско-Харьковскую и Севастопольскую железные дороги, и станция у графского населенного пункта была названа Краматорской.

В конце 19 века юг России переживал строительную горячку. Новые предприятия возникали, как грибы после дождя, и приносили своим владельцам огромную прибыль.

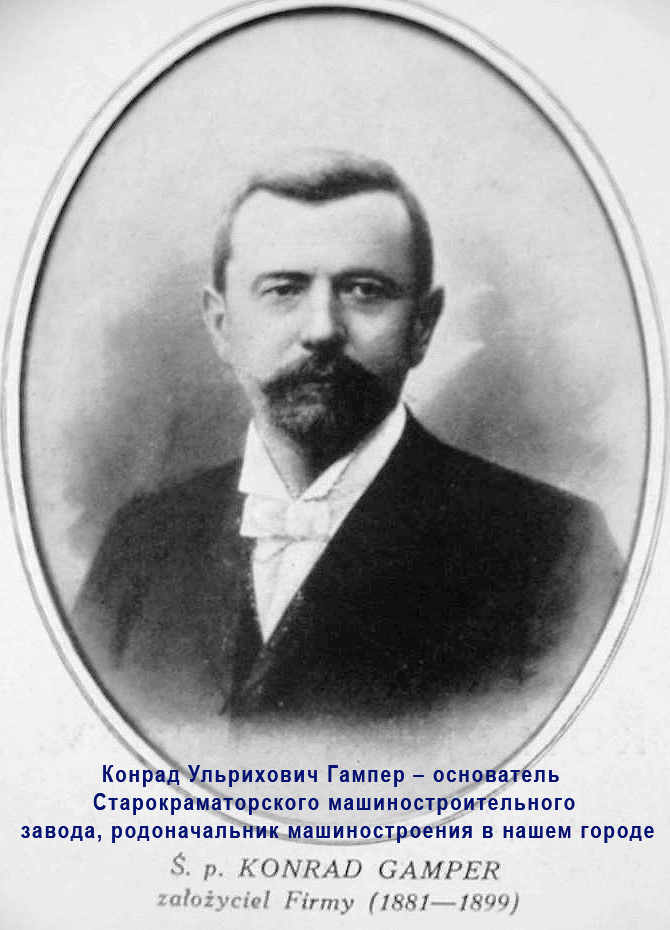

Одним из таких предприимчивых дельцов стал немецкий капиталист, швейцарец по происхождению Конрад Гампер. владелец фирмы «В. Фицнер и К. Гампер». Фирма была основана в 1880 году, представляла собой ряд заводов в Германии и Польше и выпускала различное оборудование, в том числе – паровые котлы, которыми обогревался в лютые холода и русский царский двор.

Гампер сумел захватить львиную долю заказов на оборудование для новых предприятий юга и вскоре пришел к мысли, что выгоднее построить завод своей фирмы непосредственно в центре быстро растущего промышленного района, чем платить большие пошлины при вывозе оборудование за рубеж.

Итак, в 1896 году Конрад Гампер покупает у помещика Николая Таранова земли вдоль реки Торец, приобретает титул российского купца первой гильдии и начинает строительство завода.

На строительство приходили местные жители, обитатели соседних и более отдаленных поселений. Жили в землянках, работали по полсуток и более. Появление завода для них было возможностью получить работу.

Впервые заводской гудок прозвучал 22 сентября 1896 года.

Первым директором нового предприятия был назначен инженер-механик поляк пан Маврикий Хоржевский. Начальниками на Краматорском заводе были иностранцы – немцы, поляки, которые зачастую жестоко обращались с простыми рабочими. Совсем иным человеком был Виктор Романович Подольский – также выходец из Польши, первый инженер-строитель завода, начальник самого первого – литейного цеха. Подольский заботился об условиях жизни рядовых заводчан, охотно делился знаниями, читал рабочим техническую литературу.

Пока что это был механический завод – машиностроительным он стал позже.

Интересно, что общество «В. Фицнер и К. Гампер» имело право изображать на своих изделиях государственный герб – это было знаком высочайшего признания промышленных заслуг фирмы.

Вскоре на землях Краматорского завода были обнаружены залежи железной руды – можно было выгодно выплавлять чугун, но предприятие не было ориентировано на металлургию. Тогда Конрад Гампер находит новый капитал и в апреле 1899 года создает и возглавляет акционерное Краматорское металлургическое общество – КМО (впоследствии КМЗ им. Куйбышева). Так изначально машиностроительный завод и металлургический были одним предприятием.

В конце 19 столетия в Европе грянул глубокий финансовый и промышленный кризис. Гампер закрыл свои заводы в Германии и Польше. На проходной будке Краматорского завода также было вывешено объявление о прекращении производства на неопределенное время и расчете рабочих.

Рабочие восстали, требуя увеличения зарплаты, но акция протеста была подавлена прибывшими на завод изюмскими солдатами.

Конрад Гампер скончался в 1900 году, после него главой КМО избран немец Борзиг. Директорами после пана Хоржевского были немцы Томас, Штепан и Гуртлер.

С 1907 года директором становится пан Гужевский – известный в Европе промышленник, инженер и технолог.

С приходом директора Гужевского на заводе появляются новые станки, начинается производство паровозов всех видов.

На каких условиях работали тогда люди? Рабочим временем всех работ считалось время с 6 утра до 6 вечера и с 6 вечера до 6 утра, не исключая праздников. Рабочим, занятым на непрерывном производстве, свободного выхода и определенного часа на обед не предоставлялось. Те же, кто работал на вспомогательных цехах, могли уйти с завода на обед на целых полтора часа. Рабочие имели в месяц не более 4 выходных, причем эти дни не оплачивались. Каждому выдавался металлический жетон, по которому он проходил на завод. Пройти можно было только через центральные проходные, опустив жетон в специальные кружки. После входа на предприятие следовало немедленно приступить к работе.

На предприятии существовала очень жесткая система штрафов. Оштрафовать могли не только за утерю жетона, проникновение на завод не через проходные ворота, «шатание рабочего без дела по цеху», прекращение работ и выхода из цеха до гудка, невыполнение назначенной работы, непослушание начальству, неопрятное содержание вверенных рабочему станков и машин, но и за курение табака и любую мелкую провинность. А за дерзкое обращение с начальником, за подстрекательство других к прекращению работы, за кражу заводской собственности следовал немедленный расчет.

Не случайно во время первой русской революции 1905 года первым требованием восставших рабочих было: «Долой штрафы!». Но восстание было подавлено, а система делала свое дело.

Благодаря строгой производственной дисциплине продукция КМО отличалась исключительно высоким качеством и в 1900 и 1910 годах была удостоена премии Гран-при на международной промышленной выставке в Париже. Так мир узнал о краматорчанах.

Кстати, иностранные владельцы завода думали не только о собственной прибыли. При заводе существовала трехлетняя школа, в которой обучались дети специалистов и служащих. Краматорское металлургическое общество также содержало начальное народное училище, и до революции оно было самым крупным учебным заведением в Краматорской. В 1913 году в училище было 300 студентов, половину из которых составляли девушки.

Прибыль предприятия расходовалась также на техническое развитие завода, медицинскую помощь и оплату угля для заводских рабочих, разовые поощрения за срочные работы, на строительство православного храма и благотворительность. Вдовам и сиротам погибших на производстве рабочих выплачивались пенсии – в случае смерти по вине предприятия, а не собственной неосторожности погибшего.

С 1912 года на Краматорском заводе работала подпольная организация большевиков. Деятельность свою они старались замаскировать под легальные рабочие организации – например, драматическй кружок.

В 1914 году началась Первая мировая война.

Краматорское металлургическое общество вошло в подчинение комитету обороны России и начало выпускать оружие: стволы и лафеты для пушек, санитарные двуколки, снаряды. Одновременно ремонтировались паровозы, выпускалось шахтное оборудование.

С началом войны иностранные подданные выходят из акционерного общества – владельцами завода становятся русские и польские акционеры. Впервые на завод начинают принимать женщин.

В 1916 году цехи снова пополнились новыми видами станков, был сооружен металлический мост через Торец, соединивший заводские территории, расположенные на разных берегах реки.

У директора Гужевского были большие планы по реконструкции и развитию завода. Владельцы завода – акционеры верили, что правительство России сможет овладеть политической и экономической ситуацией в стране. Но 2 марта 1917 года было получено известие об отречении от престола императора Николая Второго.

Справка

Большой интерес представляет история личной жизни Виктора Подольского. 40-летний вдовец, он полюбил свою домработницу Феону, и она ответила ему взаимностью. Но Феона была венчана, муж ее был в армии, она ждала от него ребенка. Подольский, будучи человеком богатым, нашел способ вызвать из армии ее мужа, уговорил его уступить ему жену вместе с будущим ребенком, помог ему заново жениться и всю жизнь поддерживал его семью. А дочь, родившаяся в семье Подольских (отчество она носила по родному отцу – таково было условие усыновления), получила аристократическое воспитание, высшее образование, за что ее родной отец был до конца своих дней благодарен Подольскому. Анна Тимофеевна Подольская стала впоследствии заслуженной учительницей Украины, умерла в 1990 году, хоронил ее весь город.

По материалам книги Н.Д. Шляхтиченко

«Старокраматорский машиностроительный завод. Очерки истории»